입력 2020.09.11

국토부 또 `땜질 유권해석`

11일 매물이 사라진 대치동 공인중개업소 앞을 행인이 지나고 있다. [김호영 기자]

"1000만원 주면 집 뺄게요."

경기 용인에 거주 중인 A씨(40)는 몇 달 전 남편 일터가 지방으로 바뀌면서 전세를 준 아파트를 팔기로 결심했다. 곧 매수 희망자가 나타났고 A씨는 세입자에게 "새 집주인이 실거주를 원하니 전세계약이 만료되는 11월에 집을 비워 달라"고 요청했다. 세입자는 흔쾌히 "그러겠다"고 말했다.

하지만 얼마 후 주택임대차보호법이 국회를 통과했고 세입자는 말을 바꿨다. 전세계약갱신청구권을 행사하겠다는 것이다. 세입자가 나가지 않으면 매수자에게 계약금의 두 배인 1억2000만원을 물어줘야 한다. 세입자는 최근 A씨에게 "이사비와 추가로 받게 될 전세대출금 등 1000만원을 주면 퇴거를 고려하겠다"고 요구했다.

정부가 개정된 주택임대차보호법을 악용하는 일부 세입자 행태에 제동을 걸고 나섰다.

지난달 당초 법을 개정할 때 태도와 또 달라진 것이다. 하지만 여전히 집주인에게 불리한 조건 투성이라 논란은 계속될 전망이다.

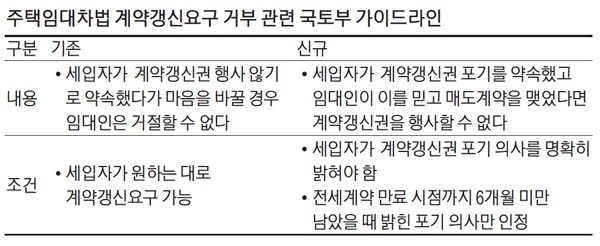

국토교통부는 11일 "세입자가 '전세계약갱신청구권을 행사하지 않겠다'고 명확한 의사표현을 한 상태에서 이를 신뢰한 집주인이 집을 팔기 위해 매매계약을 맺었다면, 이후에 세입자가 마음을 바꿔 갱신청구권을 행사해도 집주인은 이를 거부할 수 있다"고 밝혔다. 이런 사례를 주택임대차법 제6조 3 제1항 9호 '임대차를 계속하기 어려운 중대한 사유'로 해석하기로 한 것이다.

942061 기사의 1번째 이미지

다만 몇 가지 조건이 있다. 먼저 세입자의 갱신청구권 포기 의사가 명확해야 한다.

다음으로 계약 갱신 시점 6개월 이전에 한 포기 의사는 인정하지 않는다. 또 매매계약이 체결된 뒤 세입자가 뒤늦게 갱신청구할 때로 한정된다. 물론 집을 사기로 계약한 새 집주인이 실거주를 하는 사례에 한해서다.

법 개정 직후부터 최근까지 국토부는 '집주인과 세입자가 갱신청구권을 행사하지 않기로 약정했더라도 세입자가 갱신청구권을 사용하기로 마음을 바꾸면 임대인은 거절할 수 없다'고 해석했다. 사전 약정은 임차인 권리를 배제하는 불리한 약정이라는 이유다. 임차인에게 그야말로 '절대 방어권'을 부여한 것이다.

이렇게 되자 일부 세입자가 국토부의 기존 해석을 근거로 집주인에게 금품을 요구하기 시작했다. 커뮤니티를 통해 '집주인에게 위로금 ○○○만원을 요구했는데 적정한 수준이냐' '왜 그것밖에 안 했느냐. 최소 ○○○만원을 요구하라'는 식으로 정보를 주고받기도 했다.

새로운 해석이 나왔음에도 논란은 여전하다. 우선 세입자에게 명시적인 권리 포기 의사를 받는 게 어렵다. 서울 양천구 아파트를 소유한 장 모씨(44)는 "세입자가 포기 의사를 밝히는 대가로 웃돈을 요구해도 거부할 방법이 없다"며 "여전히 집주인이 '을'임에는 변함이 없다"고 말했다.

실제 세입자의 '명시적'인 전세갱신요구권 포기 의사라는 게 구체적으로 무엇인지도 불명확하다.

국토부 관계자도 "세입자가 '알았다'고 말했다면 이를 '집을 비우겠다'로 해석할 수도 있지만 '집주인 상황을 이해했으니 생각해 보겠다'로 해석할 수도 있다"며 "정부가 이런 부분까지 선을 그어주기는 어렵다"고 말했다.

법이 지난달부터 이미 시행되고 있어 유권해석이 한 달 만에 달라진 데 대한 불확실성도 집주인과 세입자 등 당사자가 감당해야 한다. 이 같은 해석이 있기 전에 세입자의 명시적 포기 의사를 받아둔 집주인은 많지 않기 때문이다.

[김동은 기자]

[ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]

관련기사

실거주 막힌 새 집주인들 반발에…김현미 "4년 전세를 전제로 집사야"

09.11 17:27

홍남기 "8·4대책 나름 성과 분명…부동산통계 이중삼중 검증"