등록 :2017-06-09

투기등급’인 브라질 채권의 불법판매를 조장했다는 반발이 내부에서 터져 나오는 등 케이비(KB)금융지주 계열사들 안에서 ‘성과주의 압박’과 관련한 내홍이 번지고 있다. 윤종규 금융지주 회장 겸 은행장이 연말 임기 종료를 앞두고 올해 하반기에 연임 시험대에 오르면서 실적 압박이 도를 넘어섰다는 반발이 나온다. 수수료 수익이 높은 브라질 채권의 판매실적 압박은 불완전판매로 직결될 소지가 커 일반 투자고객의 피해가 우려된다.

8일 케이비증권 관계자의 말을 종합하면, 지역단위 영업조직들에서 브라질 채권에 대한 실적 목표치를 부여해 직원들을 압박한 것으로 드러났다. <한겨레>가 입수한 이 회사 노조 소식지를 보면, 한 지역본부에선 영업점 단위로 브라질 채권 판매목표 할당표까지 배포한 것으로 파악됐다.

현행법상 브라질 채권을 고객에게 투자권유해서 판매하는 것은 불법이며 고객이 스스로 지목해 사겠다고 요청할 때만 거래하는 ‘중개’ 상품이다. 금융회사가 이에 대한 목표치를 부여하고 실적 압박을 하는 행위는 불법판매를 조장하는 것이란 얘기다. 금융감독원 관계자는 “현재 해외채권은 A등급 이상의 우량 채권으로 현행 법령상 투자자 보호를 위한 몇몇 조건을 만족할 경우를 빼곤 청약권유, 즉 투자권유를 할 수 없다”며 “브라질채권은 비우량 채권으로 이에 해당한다”고 말했다.

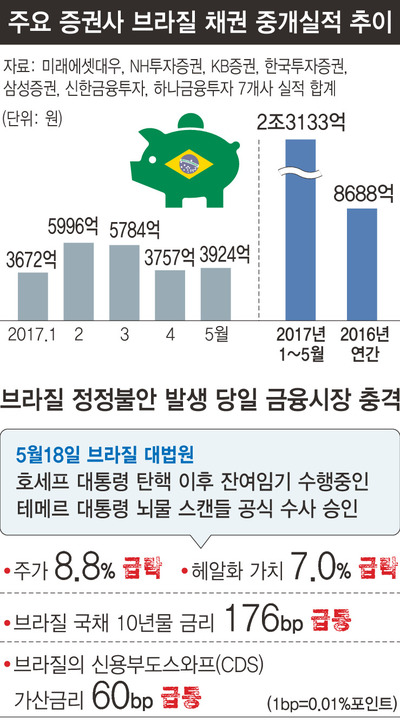

게다가 최근 브라질 헤알화 가치가 폭락하면서 금감원도 판매실태 점검에 나섰다. 금감원 간부는 “브라질 채권과 관련해 국내 금융회사별 거래실적과 만기구조 등을 점검하고 회사들이 시장대응을 어떻게 하고 있는지 의견 청취를 했다”며 “당분간 모니터링을 이어갈 것”이라고 말했다.

케이비증권이 이런 무리한 마케팅에 나선 것은 수익성 욕심 때문으로 보인다. 브라질 채권은 해외채권으로 증권사에 따라 수수료가 판매액의 4%대에 이를 만큼 높다. 케이비증권 관계자는 “직원들한테 브라질 채권 판매 강요가 있었다”며 “수수료 수익성이 높다는 이유로 투기등급 채권에 대한 실적 압박이 있을 경우 직원들은 추후 불완전판매 책임에 따른 징계와 소송 위험을 감수해야 하고, 투자 고객들도 큰 피해를 볼 수 있다”고 말했다.

이에 대해 케이비증권 쪽은 “브라질 채권은 프로모션해서는 안 되는 위험상품이란 점을 알고 있다. 그런데 영업 포트폴리오에 이 상품이 담겨 있다 보니, 일부 지점에서 직원들에게 이를 전달하는 과정에서 오해가 있었는데, 회사가 5월에 이 상품은 투자권유를 해선 안 된다는 사실을 다시 정식 고지했다”고 해명했다.

이런 현상은 케이비증권에 그치지 않는다. 케이비은행 노조는 직원들에 대한 방카슈랑스 영업과 증권사 고객 소개에 대한 실적 압박이 지나친 수준에 이르렀다고 보고 지난달 이후 ‘숨 좀 쉬고 살자’ 캠페인을 진행하고 있다. 케이비은행 노사는 영업점 대상 프로모션을 연간 6회, 회당 3과목으로 제한하기로 합의했으나, 5월 실태 파악 결과 합의 외에 본부 승인으로 진행되는 건만 30과목이나 되고 본부 승인 없이 영업조직별로 수행하는 실적 압박성 행사가 168건에 이른 것으로 전해졌다.

케이비은행 관계자는 “케이비금융지주가 케이비증권(옛 현대증권)을 인수한 뒤 은행과 증권의 시너지 효과를 내겠다면서 과도한 영업 압박을 하고 있다”며 “은행 직원은 증권사에 고객 소개를 한 것도 평가에 들어가다 보니 투자 위험에 훨씬 보수적인 은행 고객에게 위험한 투자를 권해야 하는 압박이 상존한다”고 말했다. 이 관계자는 “브라질 채권도 은행 라인업에 두고, 증권사 손님 소개 압박을 받아야 했다”고 덧붙였다. 앞서 케이비금융지주는 수수료 수익을 높일 계열사 자산관리(WM)그룹의 조직과 영업 융합을 추진해왔다. 이에 따라 은행·증권 복합점포가 33개로 늘어난 상태다.

케이비금융그룹 내부에선 “영업조직 성과를 측정하는 핵심성과지표(KPI)가 철저한 상대평가인데다 최근의 무리한 수익성 전략을 반영해 고객에게 위험이 전가될 수밖에 없으며, 이는 윤종규 지주 회장의 연임 도전과 밀접한 연관이 있다”는 목소리가 나온다. 윤 회장은 오는 11월20일 3년 임기가 만료돼 하반기에 연임 여부가 결정된다.

한편, 케이비금융지주의 고위 관계자는 “올해 브라질 경제상황이 나쁘지 않을 것으로 보고 열심히 팔아야겠다는 생각은 있었을지 모르겠지만, 회사 차원에서 목표치를 할당한 적은 없다”고 말했다.

정세라 기자 seraj@hani.co.kr