‘탈(脫)탄소’ 투자는 이제 거스를 수 없는 대세가 됐다. 하지만 대표적 친환경산업인 태양광과 풍력에 투자하는 상장지수펀드(ETF) 수익률은 올 들어 대부분 마이너스를 기록 중이다. 지난해 가파르게 오른 데 따른 기저효과 때문이다.

전문가들은 탈탄소 투자에 대한 프레임을 바꿀 시기라고 조언했다. 친환경 에너지에 집중됐던 투자를 ‘그린플레이션(Greenflation)’ 수혜주로 옮기라는 것이다. 그린플레이션이란 친환경 정책에 따라 아연 니켈 구리 등 산업금속의 공급이 줄고 수요는 증가해 가격이 오르는 현상을 말한다. 산업금속 생산업체, 탄소 규제로 생산이 줄어 값이 뛰는 화석연료 등에 투자하는 게 그린플레이션 투자다.

수요 급증하는데 공급은 제한

철강·원유·알루미늄株 급등…그린플레이션 온다이미지 확대보기

연일 가격이 치솟고 있는 알루미늄은 그린플레이션을 상징하는 대표 상품이다. 지난 13일 런던금속거래소(LME)에서 알루미늄 현물 가격은 t당 2950달러까지 치솟았다. 2008년 이후 최고다. 올 들어서만 40%가 뛰었다.

전기차에는 내연기관차보다 많은 양의 알루미늄이 필요하다. 수요는 급증하는데 공급은 제한적이다. ‘세계의 공장’ 역할을 해온 중국 정부는 탄소 배출량을 줄이기 위해 알루미늄 생산 기업에 가동 중단 조치를 내렸다. 알루미늄의 원재료 보크사이트를 만드는 기니에서는 군부 쿠데타까지 일어났다. 알루미늄을 생산하는 알코아 주가는 고공행진 중이다. 지난 15일 하루에만 7.67% 뛰었다.

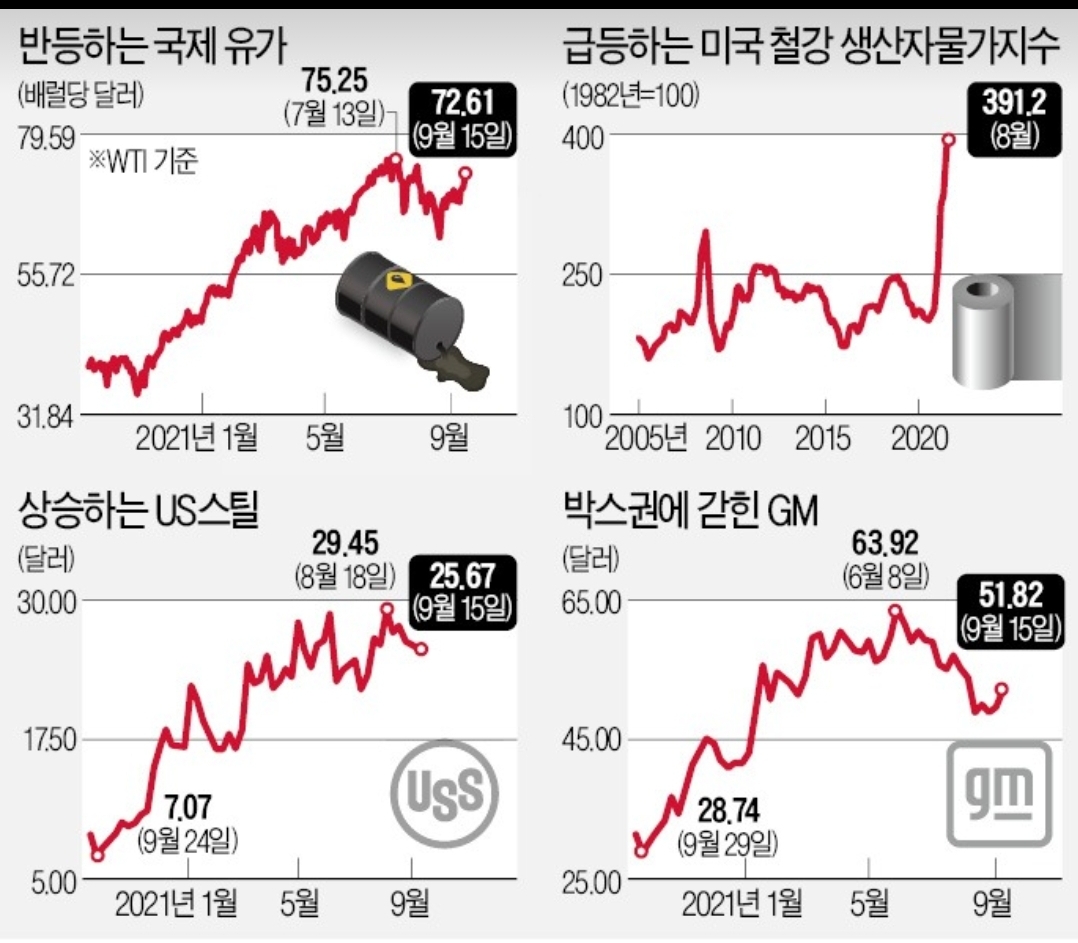

철강산업도 상황은 마찬가지다. 이 산업은 늘 중국발(發) 공급 과잉 우려에 시달려왔다. 최근 분위기는 달라졌다. 철강 생산의 절반을 차지하는 중국이 생산량을 감축하고 있기 때문이다. 여기에도 탄소 배출량을 줄이려는 정부 기조가 반영됐다. 미국 시장정보업체 CRU그룹에 따르면 미국의 중서부철강지수는 이달 초 기준 t당 1940달러였다. 작년 9월(약 560달러) 대비 네 배에 달한다.

지난해 코로나19로 직격탄을 맞은 미국 철강업체도 생산 규모를 줄였다. 미국 US스틸과 클리블랜드클리프스는 코로나19를 계기로 미국 내 철강 소비량의 12%에 달하는 700만t 규모의 생산량을 감축했다. 물량은 부족한데 너도나도 제품을 사 가려고 하면서 철강업체 수익성은 빠르게 늘고 있다. US스틸과 클리블랜드클리프스 주가는 15일 각각 4.99%, 4.30% 상승했다.

원가 부담 높아진 완제품 기업들

알루미늄과 철을 재료로 완제품을 생산하는 포드자동차와 제너럴모터스(GM) 등은 피해를 보고 있다고 월스트리트저널이 보도했다. 토마토스프 캔이 필요한 캠벨스프, 자전거를 생산하는 펠로톤, 철제 책상과 캐비넷을 만드는 스틸케이스 등도 가격 인상 압박을 받는 등 영향은 전방위적이다.

유가가 반등하는 것도 그린플레이션으로 설명할 수 있다. 15일 뉴욕상업거래소에서 10월물 서부텍사스원유(WTI) 가격은 3.05% 오른 배럴당 72.61달러에 거래를 마쳤다. 미국에서 발생한 허리케인 ‘아이다’ 여파로 원유 공급에 차질이 생겼다. 루치르 샤르마 모건스탠리 수석글로벌전략가는 파이낸셜타임스 기고문을 통해 “유가가 올라도 관련 기업들이 석유 탐사 및 설비 투자를 줄이고 있다”며 “오히려 기존의 ‘석유 강자’들은 친환경 에너지로의 변신을 추진하고 있다”고 설명했다.

그린플레이션의 역설에 투자하려면

신재생에너지에 대한 투자가 확대될수록 구리 알루미늄 니켈 등 산업금속 가격 상승세는 이어질 전망이다. NH투자증권은 산업금속 선물에 투자하는 ETF인 ‘인베스코 DB 베이스 메탈’(DBB), 희토류 생산 기업에 투자하는 ‘밴에크 레어 어스&스트래티직 메탈’(REMX) 등을 추천했다.

미국에 상장된 산업금속 생산 기업 ETF에 투자하는 것도 방법이다. ‘아이셰어즈 MSCI 글로벌 메탈&마이닝 프로듀서’(PICK), ‘SPDR S&P 메탈&마이닝’(XME) 등이 대표적이다. PICK는 BHP그룹, 리오틴토, 발레, 앵글로아메리칸 등의 종목을 담고 있다.

고재연 기자 yeon@hankyung.com

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

심상찮은 천연가스 상승세..스태그플레이션 '태풍' 오나

입력 2021. 09. 18.

아시아 LNG 1년 전 대비 4배↑

중국 원료탄 CFR 톤당 430달러

재생에너지 부족에 ESG 가속화

향후 6개월은 인플레 헤지해야

[이데일리 고준혁 기자] 천연가스를 중심으로 한 몇몇 원자재값 상승이 지속되고 있다. 계절성 요인으로만 봐선 안 된다는 경계 목소리가 나온다. 주요국 정부가 ESG(환경·사회·지배구조)를 받아들이려는 노력이 지속될수록, 원자재는 싸이클과 무관하게 한 단계 높은 수준의 가격대에 안착할 수 있기 때문이다. 최근 경기는 안 좋은데 물가가 오르는 스태그플레이션이란 단어가 자주 오르내리는 한 이유로도 지목된다. 당분간 인플레이션을 헤지할 수 있는 자산을 사들여야 한다고 조언이 나온다

“재생에너지 부족+이상 기후로 전력 소비↑+ESG가 원인”

17일 각종 원자재 대표 지수인 S&P GSCI는 한 달 전 대비 5.03% 올랐다. 로이터와 SK증권에 따르면 지난 10일 기준 아시아 액화천연가스(LNG) 현물(Spot) 가격은 100만btu(열량단위)당 20.10달러를 기록했다. 1년 전 5달러가 채 안된 것에 비하면 약 4배가량 오른 것이다. 미국 헨리 허브 기준 천연가스는 지난 15일(현지시간) 기준 5.60달러로 올 초 이후 지속적으로 오르고 있다. 올 초만 하더라도 톤당 200달러 수준이던 중국 원료탄 CFR 가격은 9월 톤당 430달러를 넘어섰다. 중국 에너지소비비중에서 석탄은 58%로 가장 높은 비중을 차지하고 있다.

윤재성 하나금융투자 연구원은 “천연가스 가격이 급등 중인데 수급의 구조적 요인이 존재하며 동절기를 앞둔 시점이란 점을 감안하면 당분간 약화될 가능성은 희박하다”라며 “석탄은 발전연료 측면에서 천연가스의 대체재이기에 석탄 강세도 같이 나타나고 있다. 공급 측면에선 중국의 자충수도 있다”라고 전했다.

상품(Commodity) 가격은 수요와 공급에 따른 시장 논리로 정해진다. 그런데 천연가스처럼 운반이 비교적 자유롭지 않은 상품은 수요에 따른 가격 변동이 심하다. 게다가 세계 주요국이 ESG 등의 영향으로 탄소 에너지를 줄여나가고 있기도 하다. 석탄을 많이 사용하는 중국도 올해부터 탄소중립정책을 강하게 밀어 붙이고 있다. 정부는 3월부터 석탄 주생산지역에 대한 석탄 생산량 억제정책을, 철강산업에도 탄소배출이 과도한 지역에 철강생산 억제정책을 시행했다. 급등한 가격이 내려가려면 공급이 늘어야 하는데 그러지 못하고 있는 것이다.

이효석 SK증권 연구원은 “가격이 높은데 ESG로 공급이 늘어나지 않는다”라며 “석유 공급을 나타내는 미국의 리그 카운드(Rig Count)도 늘지 않고 있다”라고 전했다. 이어 “ESG로 충분한 에너지가 생산되지 않는 상황에서 재생에너지는 아직 부족하고, 게다가 전력 소비는 이상 기후로 인해 더 늘어나고 있는 것”이라고 덧붙였다.

이미지 크게 보기

“원자재 급등, 매크로 연결될 수 있어 유심히 봐야”

한국 정부가 2050년 국가 온실가스 순배출량을 제로(0)화하겠다고 선언하는 등 전 세계가 탄소중립으로 가는 상황에서, 화석연료 원자재값 상승은 기정사실화돼 왔다. 이번 천연가스와 석탄 가격 급등은 이러한 예상이 실제로 나타난 사례인 셈이다. 원인이 구조적인 만큼 향후 원자재값 상승은 지속될 수 있다는 진단이 나온다.

박소연 신영증권 연구원은 “ESG 바람에서 가장 손해를 보는 국가는 화석 연료 사용량이 많은 중국일 수밖에 없다”며 “미중 갈등과 코로나까지 겹쳐 전 세계 공급망이 다시 로컬라이제이션되는 상황까지 고려하면 원자재 가격들이 예전 레벨로 돌아가기는 아주 힘들 것”이라고 말했다. 이어 “인플레이션은 일시적이라고 볼 수 없으며, 우리는 지금보다 더 높은 가격에 물건을 구입해야 하는 시대가 올 수 있다”라고 덧붙였다.

박 연구원은 그러나 중장기적으로는 자본적지출(CAPAX)이 늘어나며 경기에 활력이 돋는 싸이클이 1~2년 후 올 수 있다고 전망했다. 그러나 향후 6개월 정도는 스태그플레이션 우려를 증폭시키며 원자재값 상승이 시장 발목을 잡을 것으로 관측했다. 인플레이션 헤지 수단으로는 친환경 수요가 큰 알루미늄이나 겨울을 앞두고 수요가 늘 천연가스 등 원자재를, 업종으로는 광산에서 원자재를 직접 생산하고 가격 전가가 비교적 쉬운 후방산업이 추천된다.

윤재성 연구원은 “최근 천연가스, 석탄의 이슈는 담당하고 있는 화학에만 국한된 단순한 문제가 아닐 것으로 보인다”라며 “매크로 및 금리, 신재생 산업의 수익성에 대한 부분까지 연결될 수 있으니 유심히 지켜봐야 한다”라고 강조했다. 이어 “화학에서는 피해가 큰 미국의 ECC, 중국 CTO, MTO, CTMEG의 반대에서 반사수혜를 볼 NCC 업체가 편해보인다”라며 “중국 대련선물거래소에서 LLDPE, PP는 매우 강한 장대양봉을 보여 주고 있다”라고 덧붙였다.

한편 국내에서는 종합상사들이 원자재 가격 수혜를 보고 있는 것으로 보인다. LX인터내셔널(001120)은 이날 기준 한 달 전 대비 6.07% 상승했다.

고준혁 (kotaeng@edaily